ミュージックワイヤのお話二つの革命とピアノの発達

二つの革命とピアノの発達

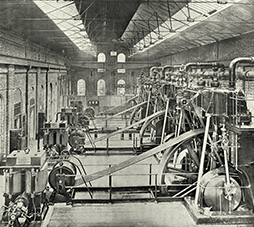

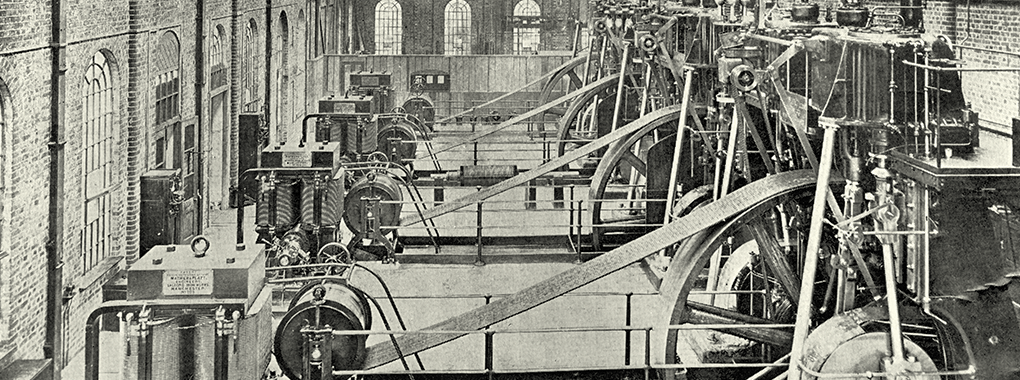

もともとピアノは貴族社会の中で発達してきた楽器でしたが、18世紀後半になると、産業革命と進展ともにブルジョアと呼ばれるお金持ちの市民階級が出現し、貴族社会の象徴でもあったピアノを買い求めました。このためピアノの需要は急増し、工房規模の少量生産では間に合わなくなり、工場による生産へと規模が拡大しました。また一方、フランス革命に代表される貴族の衰退は、より多くの音楽家が職場を失い、大衆社会に活路を見いだすという変化をもたらしました。演奏様式も以前のサロンとはうってかわって大ホールに多くの聴衆者を集め、コンサート方式をとるようになりました。そのためピアノはさらに音量増大と音域の拡大が必要になり、産業革命以後大きく発展した工業技術を適用して、さまざまな改良が加えられました。現代ピアノの原型はほぼこの時期に完成しています。当時、出願された特許の中で最も出願数の多い分野はピアノであったと言われていますから、当時の花形産業だったのでしょう。

ピアノ弦に関係することについて取り上げても、次のようなエポックがあげられます。

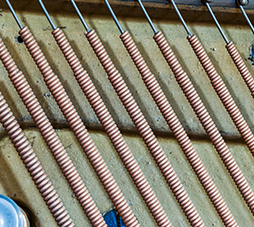

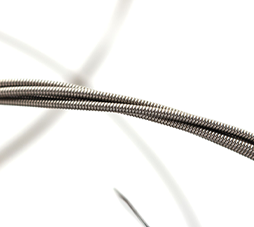

- 1785~1815年頃 スクエア・ピアノの低音弦に巻線が採用される

- 1819年 ブロックドンがダイヤモンドダイスおよびルビーダイスを発明

このダイスを用いた最初のワイヤがブロードウッド社のピアノ弦に用いられる - 1826年 アンリ・パープが高強度弦を使用

- 1830年頃 英国バーミンガムのウェブスターがスチール弦を開発

- 1835年 ボエームが低音弦に巻線によるスチール弦を使用

- 1854年 英国ホースフォールがパテンチング法による高強度ピアノ線の発明で特許取得

- 1893年 シカゴ博覧会でニュルンベルグのペールマン製造のピアノ弦が優勝

1859年に米国のスタンウェイ社が2重巻線の特許を取得したという記述が、複数の文献、ウェブサイトに見られますが、これはOverstrungあるいはOver stringingすなわち交差弦の誤りと思われます。それはともかく、これらの中で最も重要なことは、従来の真鍮線や鉄線に替わって、より高強度の鋼線(スチール線)が使われるようになり、音量が大幅に増大したことでしょう。真鍮線、鉄線および鋼線の引張強さの比較を示します。

| 材料 | 熱処理後 | 引抜き加工後(約80%) |

| 真鍮線(黄銅) | 320~380MPa | 650~800MPa |

| 鉄線(低炭素鋼) | 440~550MPa | 850~1050MPa |

| 鋼線(高炭素鋼) | 1100~1300Mpa | 2400~2600MPa |

このように鋼線は真鍮線や鉄線よりはるかに高い強度が得ることが出来ますが、鉄線と鋼線では含有される炭素の量が異なり、低炭素の鉄線と高炭素鋼線では強度や製造の難易度が大違いです。現在のミュージックワイヤに近い高炭素鋼が用いられた時期は、はっきりしませんが、上述の年表から見て1820年から1830年にかけてのことではないかと思われます。特に1853年のパテンチングという熱処理法の画期的発明は、高炭素鋼を用いたピアノ線の製造を工業的に著しく容易にしました。その結果、ピアノ弦は従来の真鍮線や鉄線よりはるかに高い張力を得ることができ、この材料と熱処理の開発がピアノ本体の進化にも大きく影響を及ぼしました。

19世紀後半におけるピアノ弦の強度の推移を示す次のようなデータがあります。線径はいずれも13番の0.77mmです。

| 年代 | 引張強さ |

| 1867年 | 2148MPa |

| 1873年 | 2216MPa |

| 1876年 | 2530MPa |

| 1884年 | 2638MPa |

| 1893年 | 3099MPa |

1893年のデータは現在の工業的な条件から見ても、強度が高くちょっと首を傾げざるを得ませんが、シカゴ博覧会で優勝したペールマンによるピアノ弦で、チャンピオンデータと見るべきかもしれません。現在のミュージックワイヤのNo.13番は線径0.775mmで、引張強さの規格は2400~2610 MPaですから、1870年代に強度的には現在と遜色ないものができていたことがわかります。

このように高強度材料による張力アップは、フレームにかかる荷重を著しく高め、従来の木製フレームでは支えきれなくなり、何らかの補強、あるいは抜本的な対策が必要となりました。1799年にイギリスのジョセフ・スミスが、金属製の支柱で木のフレームを強化する特許を取得し、以後、フレームの金属化が始まります。そして1825年、アメリカのオルフェウス・バブコックによる単一鋳造の鋳鉄フレームの考案・特許取得に至ります。バブコックは技術者として優れていましたが、ピアノメーカーとしての経営はうまくいかず、1837年からはボストンのピアノメーカーのチッカリング社で働くようになりました。チッカリング社は1840年に鋳鉄一体フレームを採用したグランド・ピアノの特許を出願していますが、おそらくこれは彼のアイデアだったと思われます。1843年にこの特許は成立しますが、不運にも彼はこの年に亡くなっています。

鋳物は曲線をもつような複雑な形状のもつものを、複数作成するのに適しており、かつ鋳鉄は減衰率が高く共振しにくいという技術的特徴があります。バブコックが発明したこの新技術は、当時、相次いで登場したスタインウェイ、ブリュートナー、ベヒシュタインといった新鋭ピアノメーカーが積極的に採用しました。そして新フレームの特性を生かした、巻線と交差弦(低音部の長い弦を中・高音部の弦の上に斜めに張る方式)の採用につながり、この流れはさらにヨーロッパのシュトライヒャー、ベーゼンドルファーといった老舗メーカーにも及びました。

鋳鉄フレーム採用のバブコック製スクエア・ピアノ

シンプルな曲線の組み合せが美しい。内部とは対象的に正面は重厚である。この頃のアメリカのスクエア・ピアノは欧州に比べて重厚なデザインが多い。

製造:バブコック(1832~1837年)

出典:PIANO 300

ちなみに1808年における弦の張力の総和は4.5トンでしたが、1850年頃には12トンに増大しており、高炭素鋼による弦張力の増加を鋳鉄フレームが受けとめています。現在のピアノの張力は冒頭でも述べたように20トンにも達し、フレームそのものはその1.5倍(35トン)以上の張力に耐えるよう設計されています。

現代のグランド・ピアノ用鋳鉄フレーム

工業製品としての鋳物とはかけ離れたダイナミックかつ繊細なフォルムである。

写真提供:ヤマハ(株)